Análisis | Por Alhelí González Cáceres1

El gobierno cartista de Santiago Peña anunciaba con vítores la “visita” de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras tanto, los medios locales difundían la noticia de que Standard & Poor’s elevaba la calificación de riesgo país, pasando de BB a BB+ con perspectiva estable y ubicándose ya en el grado de inversión. De esta manera se une a Moody’s y a Fitch Ratings, calificadoras internacionales de riesgo que ya venían ubicando a Paraguay un peldaño más cerca del grado de inversión. Pero, ¿qué relación guarda la visita de los máximos representantes del capital financiero y la mejora en la calificación del riesgo país en el mercado global de capitales? Y, sobre todo, ¿qué implica esto para la clase trabajadora paraguaya?

Ni visita de cortesía ni invitados especiales: Una inspección del poder

El acuerdo firmado con el FMI estipula que el organismo internacional realizará evaluaciones semestrales a Paraguay para observar qué tanto se ha avanzado en la implementación de las políticas que han sido orientadas por el Acuerdo PCI2, y que deben conducir a la convergencia del déficit fiscal en torno al 1,5% para el año 2026.

En diciembre de 2023, se emitió el segundo informe país realizado por el equipo técnico del FMI en el que se revisó el estado del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI, por sus siglas en inglés), además de aprobarse el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad de dos años para Paraguay, el cual implica la aprobación de financiamiento para el cambio climático de 302 1 millones de dólares, cuyo desembolso depende de la implementación de las políticas orientadas por el Fondo.

En el informe, los técnicos del FMI explicitaban el respaldo del organismo a las políticas macroeconómicas y a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Santiago Peña quien, si bien no las inicia, sí las acelera y profundiza. Asegurando que el objetivo es garantizar la estabilidad macroeconómica y fiscal, además de “reforzar la protección e inclusión social”. La cursiva y el entrecomillado son nuestras, dado que la idea es relevante para comprender los alcances e impactos que generan las políticas impulsadas y respaldadas por el FMI, cuyo grado de destrucción de empleos, privatización, endeudamiento y precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población, exigen que se implementen políticas sociales compensatorias que sirvan para disciplinar y contener a la clase obrera a través de programas que no buscan (ni lo pretenden) mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino, simplemente, mantenerlos en un estado de letargo que garantice la continuidad del status quo.

En el mismo documento, el organismo señalaba que el desempeño del programa no solo está siendo satisfactorio, sino que, además, el gobierno se ha comprometido a continuar con la aplicación de las reformas con base en el PCI entre las que se destacan: el restablecimiento de la regla fiscal para 2026, mejorar la eficiencia del sector público (mediante la aprobación de la ley del servicio civil), sostenibilidad del sistema de pensiones de los funcionarios públicos (camino hacia la ruptura del régimen basado en la solidaridad intergeneracional de la clase trabajadora y la responsabilidad obrero–patronal, a través de la apertura al régimen de capitalización individual y a los capitales financieros que operan a través de los fondos de pensiones), mejorar la supervisión de la gobernanza de las empresas públicas, así como la racionalización y focalización de los programas de asistencia social (como es el caso del programa de Hambre Cero).

El acuerdo PCI entre el Estado paraguayo y el FMI implica que todo el instrumental del que dispone la macroeconomía sea orientado a garantizar la “estabilidad macroeconómica” e impulsar la agenda de reformas estructurales bajo el estricto control (aunque al Fondo le gusta hablar de “diálogo”) de los voceros del capital financiero internacional.

Estabilidad macro, ¿para quiénes?

En economía siempre debemos preguntarnos a qué sector beneficia la política económica que promueven e implementan los gobiernos. La política económica adolece de neutralidad y, en todo momento, contiene y promueve los intereses de las clases dominantes, del gran capital y, por supuesto, de los capitales locales que operan en determinado espacio nacional. Lejos del discurso que intenta envolver a la economía y a sus subdisciplinas con un ropaje técnico, la realidad es que toda decisión de política económica es, esencialmente, una decisión política de quienes detentan el poder económico.

Con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) inició el camino hacia la ansiada “estabilidad macroeconómica”, pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estabilidad macro? Como en cualquier otra ciencia, en la Economía no existen consensos respecto a ello, y la idea predominante ha sido la de reducir la estabilidad macroeconómica al comportamiento de variables como el déficit fiscal y la estabilidad de precios. Las discusiones en el ámbito académico han buscado ampliar la noción de estabilidad macro incorporando otros indicadores relacionados con la economía real, con su funcionamiento, con las relaciones de endeudamiento y el balance, no solo de la deuda pública, sino también de la deuda privada. Sin embargo, la idea reduccionista respecto a la estabilidad macroeconómica con un enfoque claramente neoliberal es la que ha permanecido, se ha extendido y legitimado.

La idea de la estabilidad macroeconómica se encuentra estrechamente vinculada con la política de ajuste estructural promovida por el gran capital financiero internacional desde hace tres décadas, cuyos principales portavoces son el FMI, el Banco Mundial y el BID. De ahí que, los discursos que refieren a la estabilidad macro siempre se han hecho desde una visión restrictiva de la política económica, en la que el déficit fiscal es considerado como negativo, equiparando el funcionamiento de la economía de una nación a la de los agentes privados, cuya esencia es fundamentalmente de consumo, mientras que a nivel macro de lo que se trata es de inversión y producción.

Uno de los grandes mitos que envuelve a la idea de la estabilidad macroeconómica es el hecho de considerarla condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo y, por consiguiente, casi que por arte de magia, de bienestar general. La evidencia empírica ha demostrado históricamente lo opuesto y la economía paraguaya es ejemplo de ello, pues los datos no siempre y no en todo momento “matan al relato”.

Giraldo (2022) con acierto califica la política de la regla fiscal como un “asalto de la tecnocracia”. La regla fiscal que se constituye en el marco rector de la política fiscal e impone límites al gasto público. En el caso paraguayo, la Ley N° 5098 De Responsabilidad Fiscal, impulsada y promulgada por el gobierno de Horacio Cartes, es el marco rector de la política fiscal y establece un tope al déficit de 1,5% del PIB.

La aprobación de la ley de responsabilidad fiscal sin debate público fue posible abonando el terreno con la narrativa de que todo lo público no solo es ineficiente y no funciona, sino que, además, todo gasto público afecta a la actividad económica. Un discurso claramente orquestado desde el poder del capital financiero global y sus secuaces locales, quienes desde un discurso supuestamente “técnico” han hecho creer al trabajador de a pie que no solo no puede entender la economía, sino que, además, al no comprenderla no puede opinar sobre ella.

Encorsetar la política fiscal implica no discutir sobre la inversión necesaria en áreas como la salud y educación públicas, sobre políticas de vivienda y empleo, infraestructura vial, o pensiones dignas. Dejando al arbitrio y voluntad de los capitales privados el curso de la economía y la reproducción social de la clase trabajadora. Por sus impactos sobre las condiciones materiales de vida, no puede pasarse por alto cuestionar no solo la política de equilibrio fiscal y la tan reivindicada “independencia del Banco Central”, sino también la conveniencia de acuerdos con organismos internacionales como el FMI que, al menos durante los próximos años, dirigirá la política macroeconómica del país.

Los efectos del “equilibrio fiscal” y la “independencia” del Banco Central

La idea de la regla fiscal y la independencia del Banco Central como principios de la estabilidad macroeconómica se basa en la austeridad. De hecho, la política monetaria en los sucesivos gobiernos ha sido sumamente restrictiva, desincentivando el consumo y la inversión desde hace al menos dos décadas, como puede notarse si observamos el comportamiento de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) a tasas de interés que han oscilado desde los años 2013 al 2024 en torno al 6% y el 9%.

La finalidad de las LRM es regular la liquidez del sistema financiero doméstico a través de la manipulación de las tasas de interés que, mientras más altas sean, más encarecen los créditos en el sector privado y, por el contrario, mientras más bajas sean, más barato es el acceso al crédito, tanto para inversión como para el consumo.

En los Informes Sobre la Situación del Crédito (SGC) del BCP, señalan que la coyuntura económica es y ha sido propicia para otorgar créditos al sector privado, en donde los créditos al consumo constituyen los productos de cartera más dinámicos, con tasas de interés nominales que superan el 20%, siendo los créditos a un plazo de un año los más otorgados (BCP, 2024).

En otras palabras, el sector financiero se ha venido enriqueciendo a costa de la pauperización y el endeudamiento extraordinario de la clase obrera paraguaya, cuyos intentos de subsistencia incluyen también recurrir a la adquisición de productos de contrabando para lograr garantizar su reproducción frente a un salario que arrastra un 30% de pérdida de poder adquisitivo desde hace tres décadas.

Decía el presidente de la CAPASU que la política de Milei ha beneficiado a Paraguay porque ahora el circulante se queda dentro del país. Lo que no dice el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas es que las políticas de ajuste aplicadas por Milei han perjudicado terriblemente, no solo a la clase obrera argentina, deteriorando su capacidad de consumo, sino también a la clase obrera paraguaya, que ahora debe recurrir a sus supermercados para adquirir productos a precios que escapan de su capacidad adquisitiva. Es irónico que la burguesía siempre haga pasar por “nacional” aquellos beneficios que solo enriquecen a este minúsculo sector.

La realidad es que la clase trabajadora paraguaya ha tenido que endeudarse por encima de sus posibilidades reales de pago para lograr garantizar (al menos en parte y de mala manera) su subsistencia. En el informe SGC del primer trimestre del 2024, se indica precisamente que el 80% de los voceros de las entidades financieras consultadas respondieron que, durante el primer trimestre, las condiciones para conceder créditos fueron mucho más propicias que el mismo periodo correspondiente al 2023. Asimismo, el informe señala que, entre los motivos que obstaculizan la concesión de créditos a largo plazo, están, por un lado, la escasez de depósitos a largo plazo (y por tanto no existe liquidez para movilizar capitales) y, por el otro, la baja rentabilidad de los proyectos que se presentan. Es decir, la economía paraguaya hoy se sostiene gracias al endeudamiento de la clase trabajadora que viene adquiriendo créditos de corto plazo destinados fundamentalmente al consumo y a altas tasas de interés.

La economía paraguaya ofrece estabilidad macroeconómica para el gran capital financiero local y extranjero, mientras que al conjunto de la clase trabajadora solamente le ofrece desequilibrios y ausencia de perspectiva de futuro. ¿Es posible otra política económica? Claramente, no. Pues no se trata de una cuestión moral que empuje a los capitales a operar con saña (aunque lo hagan), sino que responde a la crisis general por la que atraviesa el capitalismo a escala global desde hace tres décadas, y en donde la ralentización de la actividad económica global empuja a políticas económicas cada vez más restrictivas y criminales. Esta es la política que impulsan el FMI, el Banco Mundial y el BID: una política diseñada en beneficio del capital.

Pero, y todo esto qué tiene que ver con la visita del Fondo y el BID y, más aún, qué tiene que ver con el grado de inversión. Pues la ecuación es bastante sencilla. En la medida en que los gobiernos se alineen con la política de ajuste estructural, el acceso al mercado de capitales estará garantizado, solo que esa garantía la pagamos con los bienes comunes y con la explotación cada vez mayor del conjunto de la clase trabajadora. Ciertamente, la llegada de los principales voceros del capital financiero internacional a Paraguay otorga un voto de confianza a los capitalistas, que verán con gusto “invertir” en Paraguay, siempre y cuando las cosas permanezcan como están.

Todo esto ocurre en un momento en el que anuncian como un gran logro el que una de las tantas calificadoras de riesgo país conceda a Paraguay el grado de inversión. Pero, ¿qué significa el grado de inversión?, ¿qué se evalúa?, y, sobre todo, ¿qué sectores se benefician?

Respecto a la primera interrogante, es preciso que los trabajadores sepamos que, en el mercado de capitales, las agencias calificadoras (que son privadas) juegan un papel fundamental para que los países puedan acceder a este mercado a través de diversos mecanismos, uno de ellos es la colocación de títulos de deuda, como es el caso de los bonos que emite el BCP a altas tasas de interés. En este sentido, la calificación de grado de inversión recoge información sobre los activos con menor riesgo de caer en la insolvencia, lo que no significa que haya una garantía de que el valor será rentable en el futuro. Es decir, pura especulación.

Decía el ex ministro de Hacienda, César Barreto3, que haber obtenido el grado de inversión es muy positivo para el país, ya que ampliará el mercado de capitales mediante el acceso a fondos de inversiones y pensiones. Ciertamente, ofrece mayores posibilidades, pero no a los trabajadores, sino al Estado y a los capitales más concentrados, que ahora podrán colocar sus títulos en el mercado financiero internacional a tasas de interés más bajas y a plazos más cortos. En el caso del Estado, permitirá que este pueda acceder a más mercados para continuar emitiendo bonos e, irónicamente, seguir garantizando el pago de los servicios de la deuda o, lo que es lo mismo, seguir bicicleteando, porque ¿impuestos a los grandes capitales? ¡Ni pensarlo! Por otra parte, con la reforma realizada al sistema de jubilaciones y la creación de la Superintendencia, se habilita la disposición de los aportes de los trabajadores para su colocación en el mercado de capitales. Esto es lo que hacen los Fondos de Pensiones que se basan en el régimen de capitalización individual, apostar a la timba financiera con los años de esfuerzo de la clase obrera, porque como lo demuestra la evidencia histórica, en todos los casos en los que la timba no ha funcionado, quienes han perdido no han sido los “inversores”, sino los trabajadores.

Como ven, era solo cuestión de tiempo obtener el “grado de inversión”, pues las condiciones previas para ello ya se estuvieron gestando desde hace al menos dos décadas: política macroeconómica dirigida por el FMI, una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que permita a este ente disponer del dinero de los asegurados y, por supuesto, el compromiso irrestricto del Estado paraguayo para garantizar la continuidad de la timba financiera sin riesgo para el gran capital.

Referencias

BCP. (2024). Informe sobre la situación del crédito en Paraguay. Asunción: Banco Central del Paraguay.

Giraldo, C. (2022). Regla Fiscal: un asalto de la tecnocracia. Revista Izquierda, 22-26.

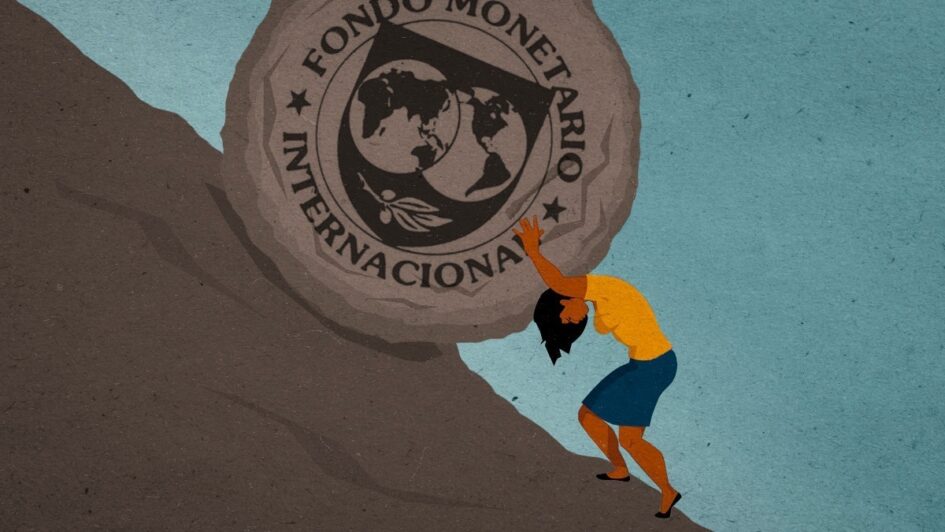

Imagen de portada: Latindadd, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, 2022.

- Economista. Máster en Ciencias Sociales con Especialización en Investigación y Desarrollo Social. Candidata a Doctora en Economía por el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Miembro del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo. Secretaria nacional de Ideología y Formación del Comité Central.

Correo: caceresalheli06@gmail.com ↩︎ - Acuerdo aprobado entre el Directorio Ejecutivo del FMI y el Gobierno en noviembre de 2022 y que se extenderá hasta noviembre de 2024. Se constituye como un instrumento no financiero que “servirá para garantizar la estabilidad macroeconómica mientras se avanza en la modernización del Estado y mejora de los programas de asistencia social para los más vulnerables”.

Disponible en: https://economia.gov.py/index.php/noticias/paraguay-logra-acuerdo-tecnico-con-el-fmi ↩︎ - Entrevista concedida en el programa Economía a 1000 el día lunes 29 de julio. Episodio disponible en: Grado de Inversión/Consumo en Paraguay – Economía A 1000 | Podcast on Spotify ↩︎

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.